2021年08月17日17:21

結露の話① 結露の種類と気密との関係≫

カテゴリー │家造りの役に立つお話│施工について(構造・気密・結露等)

こんにちは。ツチヤ・フソウホーム 設計の石田です。

今回は住宅会社、住まわれるお客様。どちらにとっても悩みの種である『結露』についてのお話です。

『結露』については小学校の理科でも習ったかと思います。

簡単に説明すると湿り気を帯びた空気が冷やされた時、水蒸気が水滴に変化することを言います。

空気は暖かい(温度が高い)ほど水分を多く含むことが出来ます。

水分を多く含んだ暖かい空気が冷やされて温度が下がると、空気中に含むことのできる水分が少なくなる為、含みきれない水分が水滴に変わり結露となって現れます。

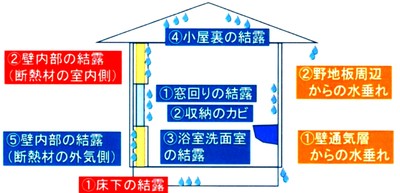

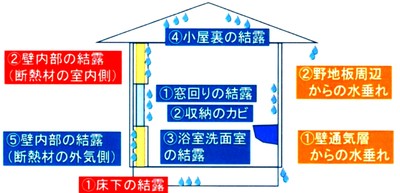

住宅における『結露』の種類は次の通りです。

また、住宅の結露は表面結露と内部結露の2つに分けられます。

表面結露は冬にサッシの表面や夏に床下の木部などで起こる結露です。

放置するとカビの繁殖に繋がります。

目に見えて水滴が見えるので拭き取ったり何らかの除湿処理をすることで被害を軽減できます。

内部結露は壁や天井の内部で起こる結露です。

発生すると腐朽菌の繁殖に繋がり、白蟻の被害にも繋がります。

目に見えない部分で起こるので事前(新築時に)万全の対策を施す必要があります。

それぞれの結露が建物のどの部位で発生するのかは次の通りです。

色々な部位で結露が発生する可能性があることが分かって頂けると思います。

それぞれぼ結露対策についてお話する前に大前提の重要項目をお話します。

それは、気密性能が低い建物はすべての結露においてリスク大

だということです。

気密性能が低い隙間だらけの建物では湿った空気が断熱されることなく冷やされるという現象が起こるので一般的な断熱材を施工では高確率で結露します。

伝統建築のお寺や神社のように断熱・気密を考えない建物や土壁を使用して調湿させた建物であれば結露は抑制出来ますが、それでは高断熱住宅にはなりません。

大抵の場合、高気密と高断熱がセットになっているのにはこうした訳があります。

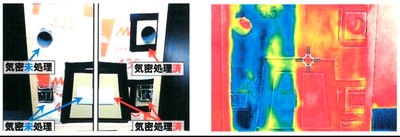

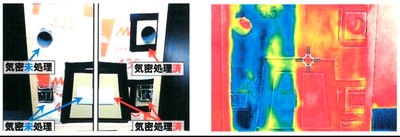

写真は換気扇のダクトやコンセント廻りに気密処理をしたものとしていないものを並べた試験体です。

左側はそれのサーモグラフィですが、気密処理されていない試験体は壁全体が冷えていることが分かります。

この状態では室内側から湿った暖かい空気が容易に進入するので内部で結露します。

壁の表面まで冷やされれば表面結露も起こるかもしれません。

どんな結露対策をするよりもまずは気密性能を高めることです。

気密のお話のところでも述べましたが必ず気密測定をしてC値が最低でも1.0c㎥/㎥以下であることを確認してください。

気密性能が確保できていなければ断熱性能も結露対策もすべてが水の泡になってしまいます。

次回は気密性能と並ぶもう一つの大前提。

通気の確保についてお話します。

それでは。また次回。

皆様。良い家を

今回は住宅会社、住まわれるお客様。どちらにとっても悩みの種である『結露』についてのお話です。

『結露』については小学校の理科でも習ったかと思います。

簡単に説明すると湿り気を帯びた空気が冷やされた時、水蒸気が水滴に変化することを言います。

空気は暖かい(温度が高い)ほど水分を多く含むことが出来ます。

水分を多く含んだ暖かい空気が冷やされて温度が下がると、空気中に含むことのできる水分が少なくなる為、含みきれない水分が水滴に変わり結露となって現れます。

住宅における『結露』の種類は次の通りです。

また、住宅の結露は表面結露と内部結露の2つに分けられます。

表面結露は冬にサッシの表面や夏に床下の木部などで起こる結露です。

放置するとカビの繁殖に繋がります。

目に見えて水滴が見えるので拭き取ったり何らかの除湿処理をすることで被害を軽減できます。

内部結露は壁や天井の内部で起こる結露です。

発生すると腐朽菌の繁殖に繋がり、白蟻の被害にも繋がります。

目に見えない部分で起こるので事前(新築時に)万全の対策を施す必要があります。

それぞれの結露が建物のどの部位で発生するのかは次の通りです。

色々な部位で結露が発生する可能性があることが分かって頂けると思います。

それぞれぼ結露対策についてお話する前に大前提の重要項目をお話します。

それは、気密性能が低い建物はすべての結露においてリスク大

だということです。

気密性能が低い隙間だらけの建物では湿った空気が断熱されることなく冷やされるという現象が起こるので一般的な断熱材を施工では高確率で結露します。

伝統建築のお寺や神社のように断熱・気密を考えない建物や土壁を使用して調湿させた建物であれば結露は抑制出来ますが、それでは高断熱住宅にはなりません。

大抵の場合、高気密と高断熱がセットになっているのにはこうした訳があります。

写真は換気扇のダクトやコンセント廻りに気密処理をしたものとしていないものを並べた試験体です。

左側はそれのサーモグラフィですが、気密処理されていない試験体は壁全体が冷えていることが分かります。

この状態では室内側から湿った暖かい空気が容易に進入するので内部で結露します。

壁の表面まで冷やされれば表面結露も起こるかもしれません。

どんな結露対策をするよりもまずは気密性能を高めることです。

気密のお話のところでも述べましたが必ず気密測定をしてC値が最低でも1.0c㎥/㎥以下であることを確認してください。

気密性能が確保できていなければ断熱性能も結露対策もすべてが水の泡になってしまいます。

次回は気密性能と並ぶもう一つの大前提。

通気の確保についてお話します。

それでは。また次回。

皆様。良い家を